极地科考燃激情,逐梦深蓝书华章

发布者:赵伟翔

发布时间:2025-05-26

浏览次数:10

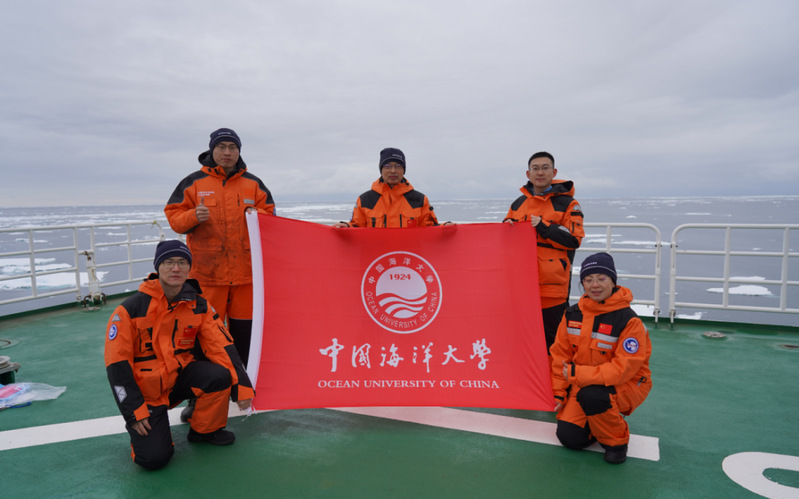

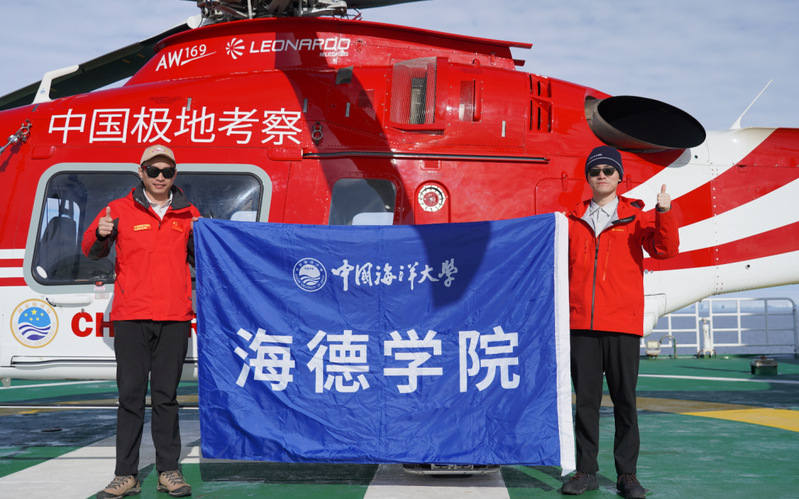

南极位于地球最南端,其广袤无垠的冰原、神秘莫测的海洋生态与独特的地理环境,长久以来吸引着全球科研界的目光,成为全球科研的重点区域。2025年4月8日,“雪龙”号极地科考破冰船返回上海,中国第41次南极考察队顺利完成主要任务。此次考察队由来自国内外118家单位的516人组成,历时159天,总航程2.7万余海里。海德学院青年教师许志梦、高晨有幸参加此次考察。他们用亲身经历讲述极地科考的价值和意义,带领同学们直观感受到极地科考的魅力。

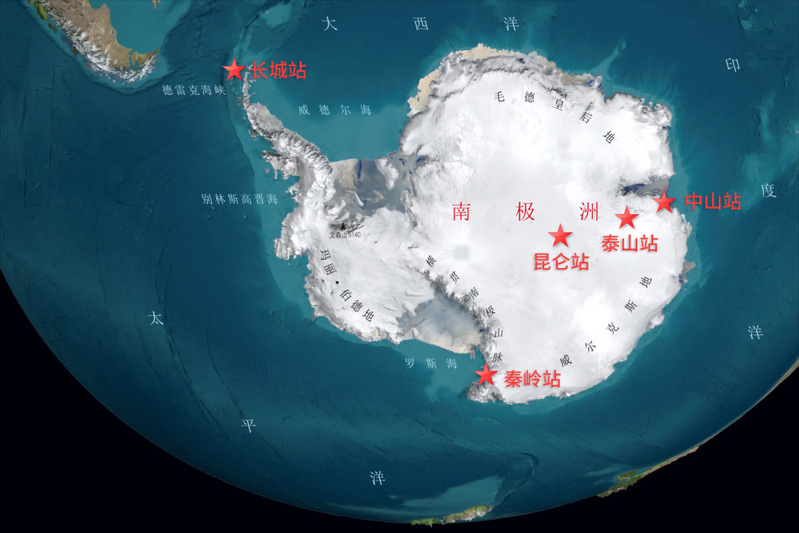

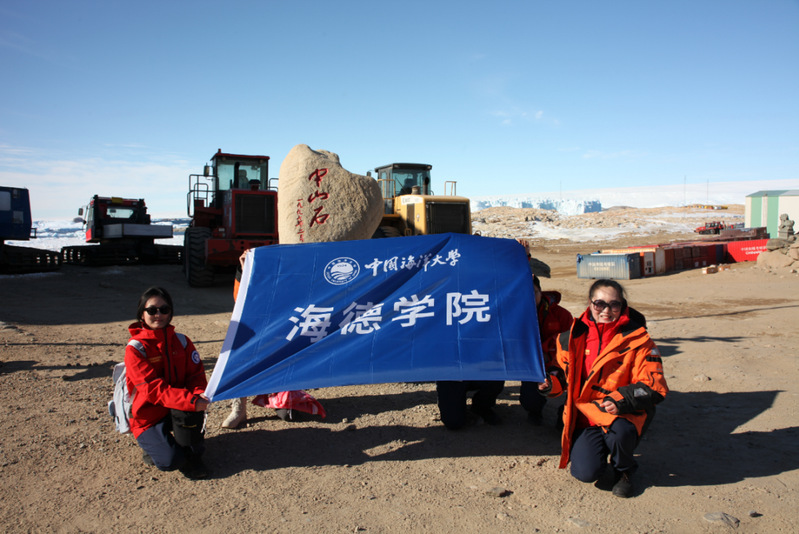

许志梦首先介绍了我国在南极科考建站的现状,现有的五座科考站各自具有不同使命,分别象征了中国南极科考从无到有、从建成到投入使用的发展历史,他表示,在南极科考建站不仅具有重要的科学研究意义,更有重要的战略意义。中国南极长城站首任站长郭琨曾感慨,“在南极建不建站,这是关系我们国家荣辱和民族尊严的一个事情。” 2024年2月7日,中国南极秦岭站正式建成投入使用,一代代极地工作者勇斗极寒、坚韧不拔、拼搏奉献、严谨求实、辛勤工作,为南极科考作出了巨大贡献。

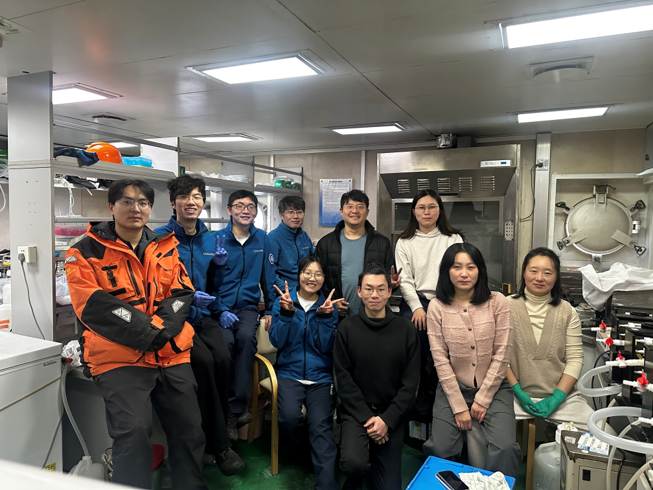

高晨随后详细介绍了中国第41次南极考察的大致情况,科考队员们克服陆缘冰融化、密集浮冰等多重困难,完成了中山站、长城站、秦岭站的物资和人员卸运任务,随后并积极参与各类生态环境调查,完成了多项国际合作任务,展现了中国青年科学家继续艰苦奋斗、开拓创新的昂扬奋斗姿态。

雪龙号和雪龙2号

谈及初次到达科考站,两位老师回忆道:“我们到达南极主要依靠破冰船,像‘雪龙’号,它就是科考队员们在南极冰海前行的‘钢铁巨龙’。”破冰船不仅要具备强大的破冰能力,还需配备先进的科研设备,为在航行途中开展初步研究提供支持。在漫长的航程中,队员们要面对恶劣的海况和极寒的天气,但一想到即将到达那片神秘的大陆,心中便充满了期待。

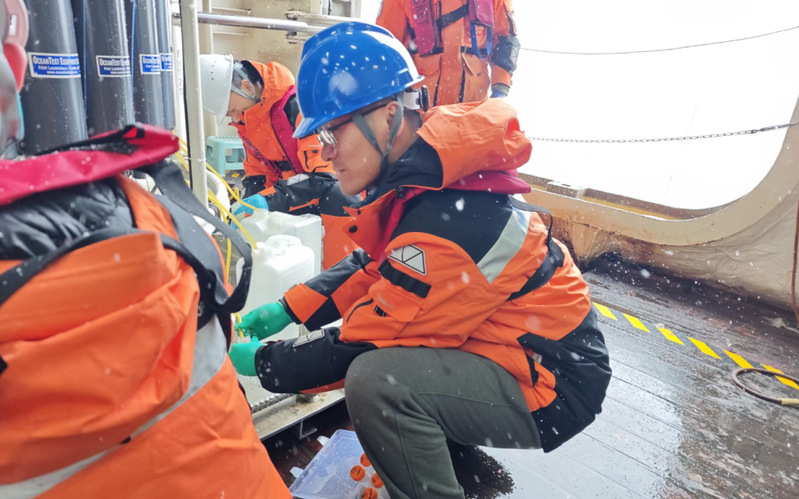

高晨提到,在南极科考队员们肩负着多重使命。在环境监测方面,队员们要密切关注南极冰盖的变化、海洋生态的动态,这些数据对于预测全球海平面上升和极端气候事件至关重要。在生物研究方面,对南极浮游病毒、细菌、藻类、磷虾、企鹅等一系列生物的观察和研究,有助于深入了解极地生物的生存策略和生态系统的运转机制。此外,地质研究也是重要的一环,通过对南极地质结构的分析,能够揭示地球演化的奥秘。

|  |

南极科考条件极其艰苦,两位老师一致表示,“南极精神”是一直支撑着他们不断前行的动力。在极寒的环境中,每一位科考队员都怀揣着对科学的无限热爱和对未知的探索欲望。面对物资短缺、设备故障等困难,大家从不退缩,而是团结协作、迎难而上。这种在极端条件下依然燃烧的科学热情,正是南极精神的核心所在。

在谈及极地科考对中外合作办学的启示时,许志梦从三个方面总结,他认为南极精神的探索精神、合作精神和可持续精神是未来培养多样化创新人才的核心素养。在科学研究中,往往需要超越文化差异,创新方法,立足长远,兼怀社会责任。

此次对高晨、许志梦老师的专访真实展现了我国南极科考的科学前沿状况、实践挑战与未来发展脉络。在这片遥远而寒冷的大陆上,科研人员正以专业的素养、无畏的勇气和坚定的信念,不断拓展人类对地球的认知边界,书写着科学探索的壮丽史诗。在优秀师长的带领和指引下,海德学子将坚定科研报国的理想,为造福人类、推动构建人类命运共同体作出新的更大的贡献,在逐梦深蓝、堪当重任的道路上继续前进!

文字丨孙景昱 张竞如

编辑丨荣相宜

初审丨冯韵潼 李卿源

二审丨管璇 董佳明 张迪

终审丨祁华